こんにちは、2025年2月から発足した CTO オフィスでリーダーをしている時武です。

LegalOn Technologies ではこの度、開発組織全体の生産性向上を目指す CTO オフィス主導のもと、「AI-powered Development Center of Excellence (AID CoE)」を新たに立ち上げ、初期的な活動として「Cursor」と「Devin」を全社に導入しました。本稿では、その背景、目的、そして私たちが AI 駆動開発にかける想いについてお伝えします。

変革期における開発組織の挑戦

今年 2 月に発足した CTO オフィスでは、LegalOn Technologies の開発組織全体の生産性向上を重要なミッションとして掲げています。近年、LLM を筆頭に生成 AI 技術の進化は目覚ましく、ソフトウェア開発の現場においても、その活用はもはや不可欠と言えます。

しかし、その進化のスピードは非常に速く、個々の開発者任せで最新情報をキャッチアップし、効果的に業務に取り入れてもらうには限界があります。このような状況を踏まえ、私たちは AI-native 時代の開発プラクティスを専門的に探求し、その知見を組織全体に展開していくための専門組織が必要であると考えました。

AID CoE の設立 - AI を味方に、開発の未来を拓く

このような背景のもと、私たちは AI-powered Development Center of Excellence (AID CoE) を設立しました。Center of Excellence とは、特定分野において専門知識やスキル・ベストプラクティスを集約し、組織全体の支援を行うチームや取り組みのことです。AID CoE では、開発組織全体で AI 活用を推進し、開発業務の効率化・品質向上、そして新たな価値創造に貢献することで開発者の “助け” となることを目指します。

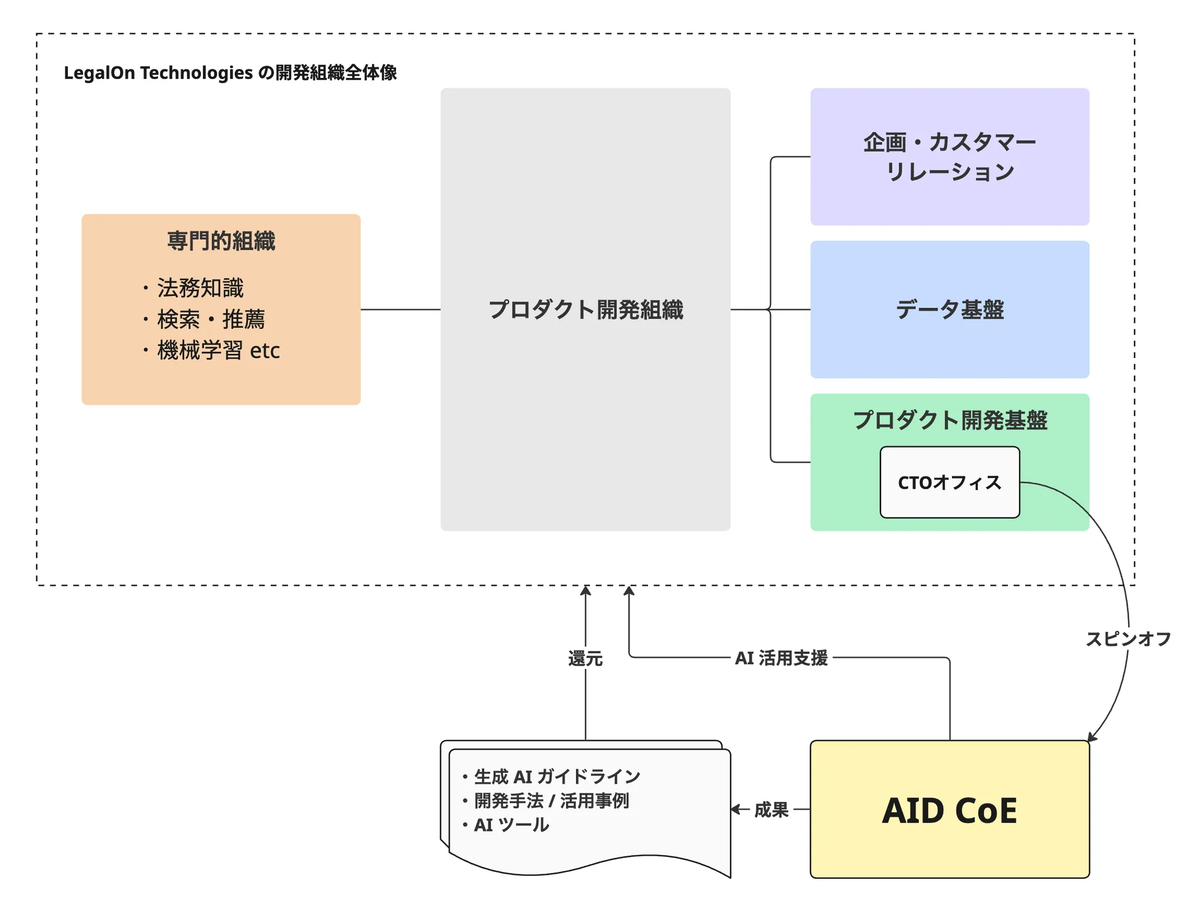

LegalOn Technologies の開発組織では Product Centric - 全員がプロダクトの価値向上のために活動する という価値観を元に組織設計を行っています。プロダクト開発組織が中心にあり、様々な専門性を持った組織がプロダクト組織に対して基盤や機能、知見を提供していくという仕組みです。この中に AID CoE を入れると下図のようなイメージになります。

ここからは、実際に私たちがこの数ヶ月で実施した施策や今後の展望についてご説明します。

まずは開発現場への実装から - Cursor と Devin の全社展開

AID CoE の発足前から、全社では「GitHub Copilot」の Business プランを開発者全員に付与していました。しかし、現場の開発者にヒアリングを行ってみると、「GitHub Copilot」を大いに活用して普段からコードを書いている人もいれば、利用シーンが限定的と感じている人も散見され、改善の余地があると感じられました。

この手のツールは使えば使うほどプロンプティングや効果を得やすい利用シーンに関する知見が貯まり、加速度的に生産性向上を実現することができる一方、日々の開発業務に集中していると十分な時間を確保して試してみることが難しい場合もあります。そのような中でもまずは試してもらうことを重視し、社内でも関心の高かった「Cursor」と「Devin」を全社に導入することで、自然と業務に組み込める環境を整えました。

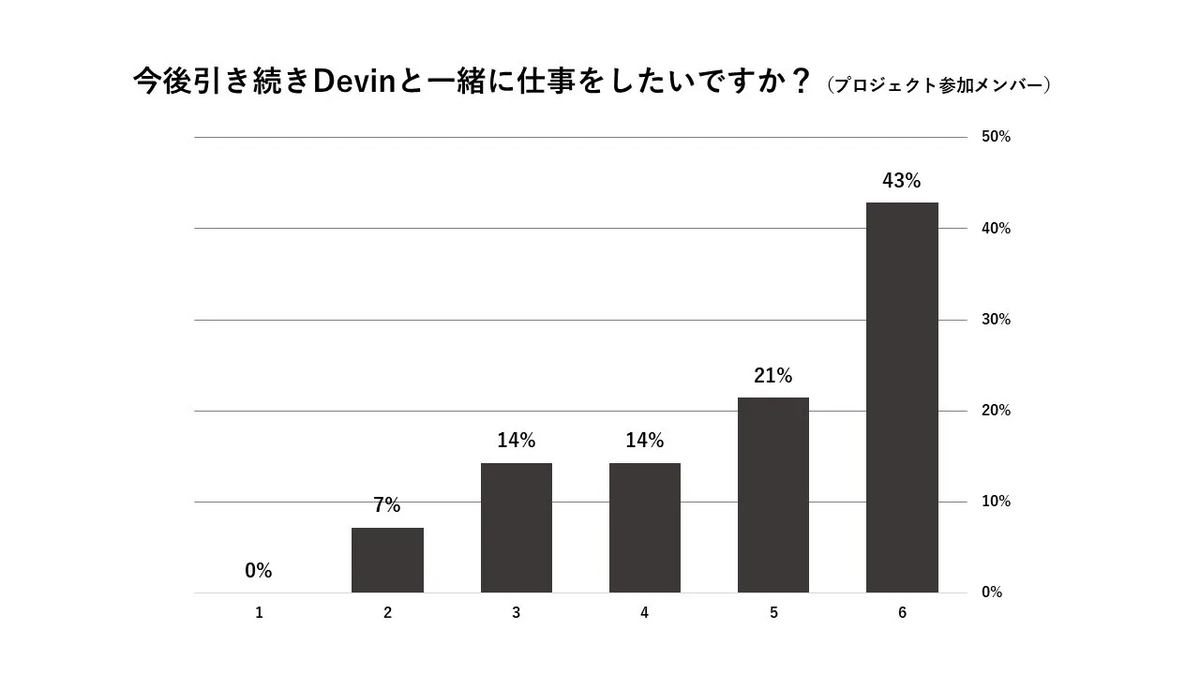

「Devin」の導入ではまず CTO オフィス内で既存のソースコードに対する効果検証を行い、その後パイロット検証プロジェクトとして複数のチームを巻き込み、実際の開発現場で引き続き効果検証を行ってもらいました。プロジェクト後のアンケートでは、参加した開発者の約8割がポジティブに捉えてくれていたことが印象的でした。プロジェクトを通して社内で「Devin」の活用に関する知見が貯まってきたため全社展開に踏み切り、現時点では社内のほぼ全てのチームが「Devin」をチームメイトとして迎え入れています。

最近 β 版機能としてリリースされた Devin search や Devin wiki は社内のエンジニアからの反響も大きく、着実に AI 活用によってこれまで得られなかった業務体験を実感でき始めています。このような大型機能を次々とリリースしてくる「Devin」の開発速度の速さに驚きながらも、我々はどのようにすればもっと速くユーザーに価値提供できるか?を日々ディスカッションしています。

一方で「Cursor」や「Devin」を活用する中で、AI によって生成したコードの品質担保をどうするかや、人間の認知負荷は逆に上昇しているようにも感じられる、といった新たな課題が見えてきました。AID CoE ではこれらの課題と向き合いながら、より効果的に AI ツールを活用するためのプラクティスを模索していきます。

効果測定と改善サイクルの確立

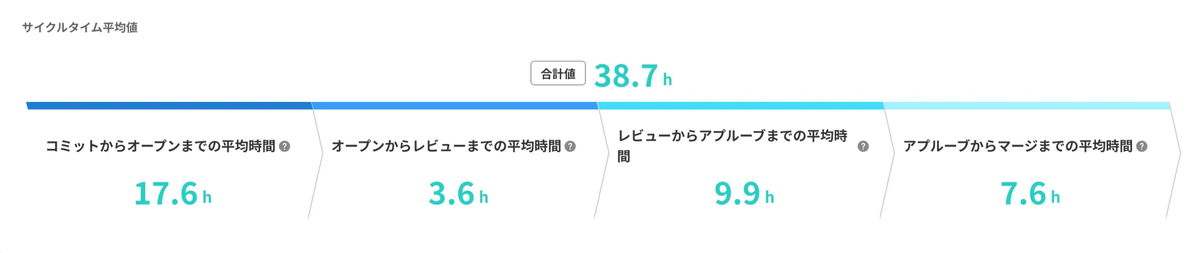

導入した AI ツールの効果を客観的・定量的に評価し、継続的な改善に繋げるためには、開発チームの生産性を可視化することが大前提となります。LegalOn Technologies ではこれまでそのような仕組みは導入しておらず、今回 Findy Team+ の導入を決定しました。これにより、コーディング効率の変化だけでなく、リリースまでの開発プロセス全体におけるボトルネックを特定し、より効果的な AI 活用戦略を進めていくための基盤が整いました。

参考までに、あるチームのサイクルタイムは直近以下の状態でした。ここから AI ツールの活用やプロセス・仕組みのブラッシュアップにより、さらに効率的な開発を目指します。

コーディングの効率化からデリバリープロセス全体へ

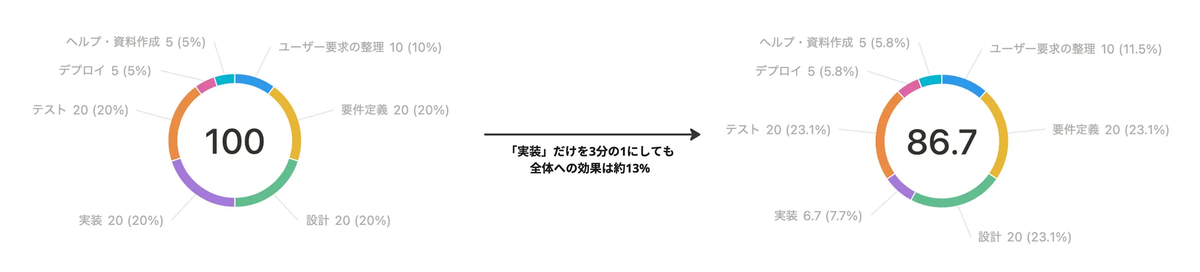

私たちが当面フォーカスするのは、AI を活用したコーディングとテストの効率化です。しかし、ソフトウェアのデリバリープロセスはコーディングやテストだけでは完結しません。要件定義、設計、テスト、デプロイなど、ソフトウェアエンジニアが主体的に携わる部分だけでも多数のプロセスがあります。さらには、ヘルプページや営業・マーケティング資料の作成など、関連する業務もすべて完遂しなければプロダクトや機能はリリースできません。

仮に AI の活用によって実装にかける時間だけが3分の1になったとしても、実装の割合がリリースまでのプロセス全体の20%しかなければ、全体に対しては13%ほどの効率化にしかなりません。それでは不十分であり、今後は AID CoE の活動範囲をコーディングやテストに限らずデリバリープロセス全体に広げることで、AI 活用の効果を最大限引き出せるようなプラクティスを確立し、Product Centric を体現したいと考えています。

今後の展望 - 開発組織だけでなく全社的な活用へ

生成 AI の登場と急速な進化は、インターネットやスマートフォンが登場した時のように社会における大きな変革期だと捉えています。会社としてもこの変革をチャンスと捉え AI を味方につけることで、生産性の向上はもちろん、プロダクトの優位性も両立させたいと考えています。

今回は AID CoE の立ち上げとその活動についてご紹介しました。AID CoE は立ち上がったばかりであり、やりたいこと・やらなければいけないことがたくさんあります。まずは開発組織で成果をあげることに注力していますが、今後は開発組織にとどまらず、社内のあらゆる組織においても AI の活用を支援し、LegalOn Technologies 全社での生産性向上に貢献していくつもりです。

謝辞

「Cursor」 や 「Devin」の全社展開とこの記事の公開においては数多くの方々にご協力いただきました。パイロット検証プロジェクトに参加頂いたチームメンバーの皆さん、ロジ周りをサポート頂いた HRBP の遠山さん、本ブログをレビュー頂いた深川さん、阿部さん、ありがとうございました!

仲間募集!

今回の記事を読んで AID CoE の活動にご興味を持って頂いた方がいれば、ぜひ一度カジュアル面談にてより詳しい話を聞いたりディスカッションしたりしませんか?様々なポジションの募集を行っておりますので、以下のリンクから覗いてみてください!